【アタッチメント(愛着形成)ってなぁに?】子育てに役立つ3つの安心基地

特別養子縁組で8ヶ月のときに迎えた息子がいます。

人見知りも後追いもせず、少し目を離すとすぐに迷子になってしまう——

そんな姿に、「私との絆はちゃんとあるのかな?」と不安を抱いていました。

保育士としても学んでいた「アタッチメント(愛着)」について、改めて見つめ直したことがきっかけで、子どもの行動が少しずつ変わっていきました。

これは、産んだママ・パパも同じように感じたり、悩んだりすることがある大切なテーマ。

この経験を通して、「愛着ってなに?」という基本から、日々の中でできる関わり方まで、やさしくお伝えできたらと思います。

アタッチメント(愛着形成)ってなあに?

赤ちゃんにとっての「安心できる人」 「この人がそばにいると安心する」 「不安なことや怖いこと、困ったときには必ずくっつくところがある。戻ってこられる場所がある」 そんなふうに感じられる大人との関係を、心理学では「アタッチメント(愛着)」といいます。 赤ちゃんは、生まれたときから安心できる人を必要としています。 人との豊かな関りの中で育ち、ママ・パパからのあたたかい関りそのものが 心や身体に送られて、「自分は愛される存在だ」「自分は大切な存在だ」と思えるようになります。 そして、この「安心の基盤」が、「非認知能力」と言われる、心を育んでいく土台になるのです。 「愛着」という言葉は、もともと英語の「アタッチメント(attachment)」が訳されました。日本では、モノに対する「愛着」もよく耳にしますよね。

でもここでいう「アタッチメント」は、人と人とのあたたかい結びつきのこと。

この記事では、その意味を大切にしながら「アタッチメント」としてお話していきますね。

アタッチメント理論とは?

アタッチメント理論は、イギリスの心理学者ボウルビィが提唱した考え方です。 「子どもは、大人とのあたたかい関係の中で安心感や信頼感を育み、自立へ向かう」——それがこの理論の基本です。 「見てくれている」「助けてくれる」と感じられる関係があるからこそ、子どもは新しいことに挑戦できます。 甘えることは“自立のためのスタート地点”なのです。子どもにとっての3つの「安心基地」

1. 安心基地 「ここにいると安心する」と思える心地よい場所。 ママやパパの笑顔、やさしい声、抱っこのぬくもり…。 どんな自分でも受けとめてもらえる場所は、子どもにとって何よりの安心です。 2. 安全基地 「どんなときも守ってもらえてる」と感じられること。 不安や怖さを感じるとき、困ったときに、そっとそばにいてくれる大人の存在が、子どもを安心させます。 3. 探索基地 「やってみたい!」を応援してくれる存在。 「見てるよ」「やってごらん」と背中を押してもらえるから、子どもは外の世界へ一歩踏み出せます。 外の世界で気づいたことや嬉しかったこと、ちょぴり怖かったことを 「伝えたいな」と思える存在がそばにいることも、子どもにとって大きな力になります。

アタッチメントが育つと、子どもはどうなるの?

アタッチメントが育つと、子どもは- 気持ちが安定し、人と仲良くできる力が育ちます。 泣いても受けとめてもらえる経験が、人との関係に安心感をもたらします。

- 「自分ならできる!」という自信の芽が育ちます。 「愛されている」という実感が、挑戦する力、自分を信じる力につながっていきます。

- 人にくっつきすぎる、または人を極端に避ける

- 落ち着きがない、不安が強い

- 気持ちを表現するのが難しい

そんな経験が続くと、子どもは「どうせ愛されない」と思ってしまうこともあります。

でも本当は、「わかってほしい」「ぎゅっとしてほしい」という願いが、困った行動のかたちで表れていることが多いのです。

たとえば——

・何度言っても物を投げる

・急にかんしゃくを起こして泣きわめく

・ママが離れると大声で泣いて追いかける

・お友だちを叩いたり、すぐに手が出てしまう

・「イヤ!」「やだ!」ばかり言う

これらはすべて、「安心したい」「気づいてほしい」「甘えたい」という気持ちのサインかもしれません。

子どもはうまく言葉で伝えられないからこそ、行動で教えてくれているのです。

日々の中でできる、アタッチメントを育てるポイント

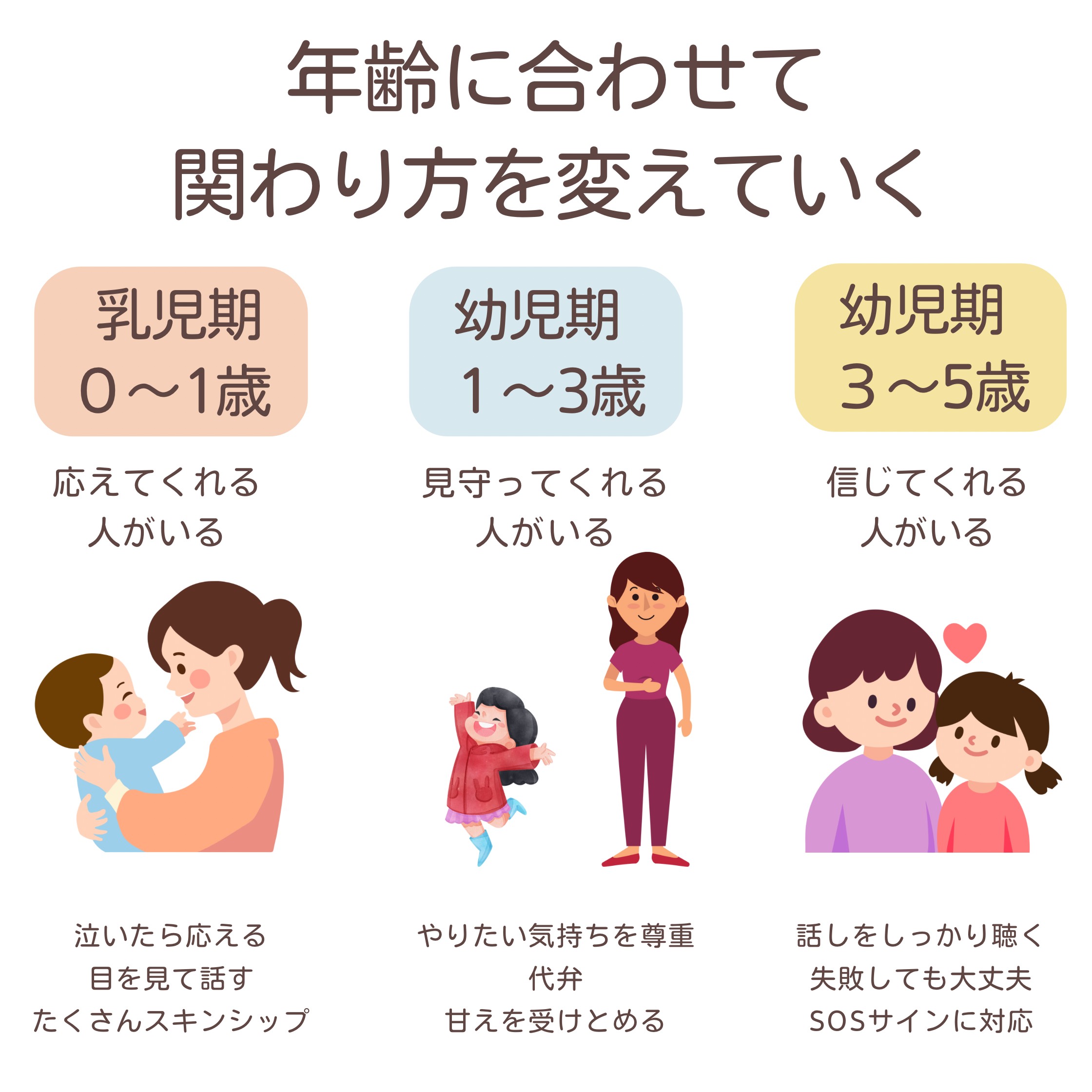

年齢に合わせて、関わり方を少しずつ変えていこう

子どもの心は、安心できる大人との関わりの中で育っていきます。

でもその関わり方は、いつも同じではなく、年齢や発達に応じて少しずつ変わっていくもの。

ここでは、乳児期から幼児期にかけての“愛着を育てるかかわり方”のポイントを3つの段階に分けてご紹介します。

乳児期(0〜1歳)

「応えてくれる人がいる」ことが安心の土台に

泣いたらすぐに来てくれる、目を見て話しかけてくれる、やさしく抱っこしてくれる——

そんな日々の積み重ねが、赤ちゃんにとっての「ここは安心できる場所なんだ」という土台になります。

-

泣いたらすぐに応える(すぐ抱っこしなくても、声をかけて“気づいてるよ”と伝えるだけでもOK)

-

オムツ替えや授乳中に「気持ちいいね」「おなかすいてたね」と声をかける

-

スキンシップをたっぷりとる(マッサージやお風呂の時間も◎)

-

「名前+やさしい声」でよく話しかける

-

喜んだときは一緒に喜ぶ、うれしい気持ちを共有する

「触れてもらえる」「声をかけてもらえる」という経験が、心の安心を育てていきます。

幼児期(1〜3歳)

「見守ってくれる人がいる」ことが心の支えに

やりたい気持ちが強くなり、自分の思いを主張しはじめる時期。

うまくいかないときも、そばで見守り、気持ちを代弁してもらえることで「大丈夫」と思えるようになります。

-

離れて子どもが遊んでいるときに、時折振り返る瞬間に「見ているよ」と笑顔でアイコンタクト。

-

小さな気づきや挑戦を見つけて「面白いことに気づいたね」「すごいね」「やってみたんだね」と認める

-

イヤイヤやかんしゃくのときも「そうだったんだね」と気持ちを受け止め、見通しを持ちやすい提案をしてあげる。

-

自分の気持ちを言葉にしやすいように、「悔しかった?」「うれしかったんだね」と代弁してあげる

「見ててくれる」「分かってくれる」人の存在が、自分らしくいられる安心感につながります。

幼児期(3〜5歳)~小学生

「信じてくれる人がいる」ことが自信につながる

少しずつ自分の世界を広げ、「自分で考えてやってみたい」という気持ちが育ってきます。

挑戦のあとに「できた!」「こわかったけど楽しかった」と感じたことを、“報告したくなる”大人がそばにいることも大切です。

- 子どもが話しかけてきたときは、なるべく手を止めて「ちゃんと聞いてるよ」と雰囲気をつくる

-

話を途中でさえぎらずに、しっかり最後まで聴く

-

失敗しても「大丈夫だよ」と励まし、気持ちに寄り添いながら次の一歩を後押しする

- 甘えてきたときには年齢に関係なく、やさしく受けとめる(「甘えたい」=「心の栄養が足りていない」サインかも)

- 外の世界でおきた出来事がなかなか言葉にならないことも。身体の不調や機嫌でのSOSサイン(困ったときのサイン)に気づいた時には、そっと対応を

子どもが「やってみよう」と思えるのは、信じて見守ってくれる人がいるからこそ。報告したくなる関係が、心の成長を支えます。

まとめると、年齢が上がっても、「甘えられる関係」は必要です。 年齢とともに“関わり方”は変わっても、“必要とされる存在”であることに変わりはありません。- 乳児期~幼児期前半期は「応えてくれる」「分かってもらえる」が安心の土台に

- 幼児期後半以降~小学生は「見守ってくれる」が自立の支えに

よくある疑問とその答え

Q. 愛着って、何歳までに育てなきゃいけないの?

一般的には「3歳くらいまでに愛着の土台が築かれるとよい」と言われることが多いですが、実際にはその子のペースや環境によってさまざまです。 たとえスタートがゆっくりでも、信頼できる人との関わりがあれば、愛着はいつからでも育て直すことができます。 「今からでも遅いかな?」と心配になる気持ちがあるかもしれませんが、今日の関わりが、明日の安心につながると思って大丈夫ですよ。Q. 赤ちゃんのころあまり抱っこできなかったけど…大丈夫?

いろいろな事情や気持ちが重なって、思うように抱っこできなかった日々があったかもしれません。 でも大丈夫。子どもは、あとからでも「安心できる関係」を感じ取ることができます。 今「抱っこしたいな」「ゆっくり話を聞いてあげたいな」と思っているその気持ちが、もうすでに愛着を育てる一歩になっています。Q. 大人になってからでも、愛着って育つの?

はい。愛着は“人とのつながりの中で育つ力”なので、大人になってからも、あたたかな関係を通して育まれていきます。 信頼できる人との関係の中で、「自分はここにいていいんだ」「そのままで大丈夫なんだ」と感じられる経験が、心を癒し、満たしてくれる力になります。Q. 「甘えさせすぎるとダメ」って本当?

よく聞く言葉ですが、実は“しっかり甘えられた子どもほど、自立していく”と言われています。 「甘え」は依存ではなく、心を満たすための栄養のようなものです。 安心して甘えられた経験があるからこそ、「自分でやってみよう」と思える力につながっていきます。子育てをしていると、つい「これでいいのかな?」「うまくできてるかな?」と不安になることがありますよね。 愛着は目に見えるものではないからこそ、わかりにくくて当然です。 そこで、毎日の中での関わりをふりかえってみられるような、「安心感チェックリスト」をご用意しました。 今、できていること・気づけていることを大切にしながら、少しだけ立ち止まって、お子さんとの関係を見つめてみませんか?

\ 安心感チェックリスト /

- □ 子どもが毎日抱っこを求めてくる

- □ 「うれしかったこと」「かなしかったこと」を自然に話す

- □ 叱ったあとでも甘えてくる

- □ 自分の気持ちを表情や言葉で伝えようとする